はじめに

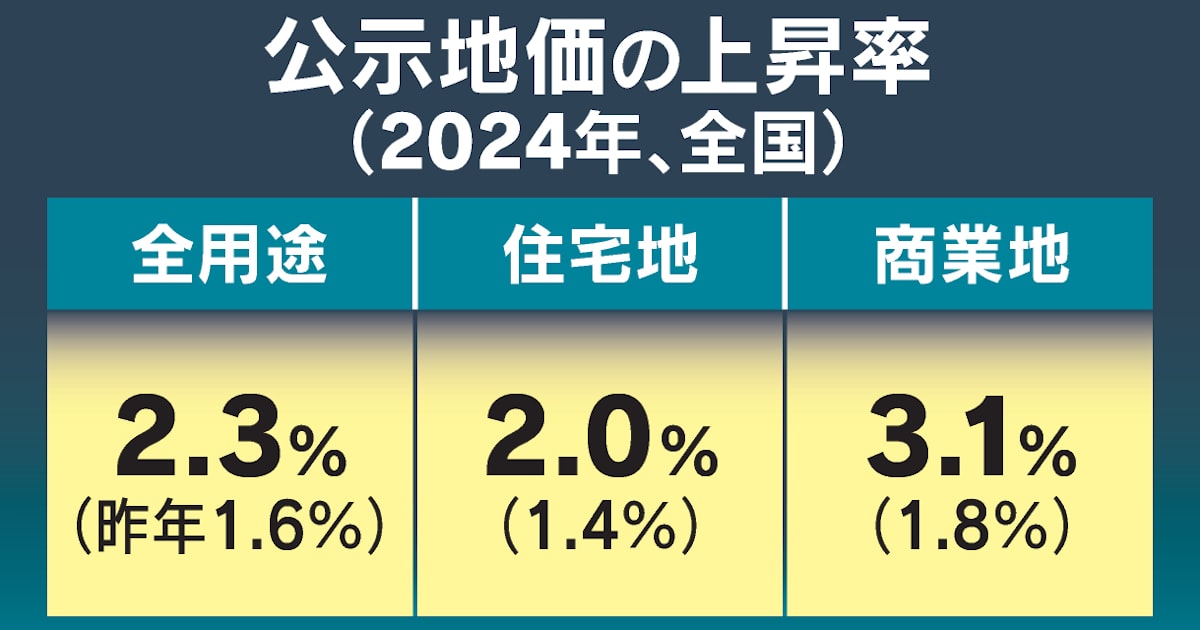

2024年の公示地価が、3月26日に国土交通省から発表されました。

公示地価2.3%上昇は、バブル期以来の伸び(33年ぶり)だそうです。

日経平均株価だけでなく、

地価でもバブル以来とのことです。

本記事では、そうした所感についてまとめます。

参考記事(「公示地価2.3%上昇 脱デフレの波、バブル期以来の伸び」)

参考記事は、日経新聞から出ている以下の記事になります。

- 国土交通省 →2024年の公示地価を発表

- 全用途の全国平均は前年比2.3%上昇

- 伸び率はバブル以来33年ぶりの高さ

- 株価・賃金に続き、土地も上昇の流れ

上記記事にもあるように、”バブル期以来”というワードを最近、新聞記事でよく目にします。

景気局面の移ろいを実感します。

所感 (2024年公示価格発表に思うこと)

上記記事をうけての、所感は以下です。

- 土地の公的価格を理解しておくメリット

- 毎年5月の固定資産税通知への心構え

- マイホームの資産価値の理解の一助に

一つずつ見ていきます。

土地の公的価格を理解しておくメリット

国土交通省から発表される公示価格も含め、土地の公的価格には以下のようなものがあります。

- 公示価格

- 基準地標準価格(都道府県地価調査)

- 相続税路線価

- 固定資産税評価額

たくさんあります。。

さらに、もう少し詳しく見てみると、以下のような違いがあります。

- 公示価格

・内容・目的 :土地取引の基準となる価格

・基準日 :毎年1月1日

・発表時期 :3月

・所管 :国土交通省

・価格水準 :100% - 基準地標準価格(都道府県地価調査)

・内容・目的 :土地取引の基準となる価格(公示価格の補完的役割)

・基準日 :毎年7月1日

・発表時期 :9月

・所管 :都道府県

・価格水準 :公示価格の100% - 相続税路線価

・内容・目的 :相続税、贈与税等の評価額の算出基準

・基準日 :毎年1月1日

・発表時期 :7月

・所管 :国税庁

・価格水準 :公示価格の80% - 固定資産税評価額

・内容・目的 :不動産取得税、固定資産税、都市計画税等の算出基準

・基準日 :1月1日(3年ごとに見直し)

・発表時期 :4月

・所管 :市町村(東京23区は都)

・価格水準 :公示価格の70%

なお、上記の知識は、FP3級のテキストの論点”不動産”で学べる内容になります。

色々、覚えることがありますね。。

上記を見るとわかるように、内容・目的、基準日、発表時期、所管、価格水準は、公的価格の種類によって多種多様です。

そのため、筆者はFP3級を学んだ際は、そうした違い・概要の理解に苦労しました。

しかし、こうした実際の経済の動き・記事で実生活でそうした学んだことに触れると、より記事の内容も理解できるため、勉強した甲斐があったと感じます。

相続税、贈与税、固定資産税、

そうした税金の金額の決定のもとになるので大事な考えですね。

毎年5月の固定資産税通知への心構え

筆者は、2019年2月に、戸建てでマイホームを購入しました。

その後、毎年5月は固定資産税の通知の案内が来ます。

そうした時に、固定資産税の決定のための要素として、固定資産税評価額、そしてそのもととなる公示価格の考えについて理解しておくと、そうした税金の算出過程をすこし垣間見える気がします。

来月4月には、固定資産税評価額も市町村から発表されるかと思いますので、しっかりと確認して、実際の固定資産税通知が来た時のために心構えをしておきます。

ちなみに、固定資産税の支払い方法を昨年から以下のように変更しています。

- ~2022年:スマホから銀行アプリ(ペイジー)での支払い

- 2023年~:口座引落し

口座自動引き落としにするために、自動引落申込書を提出しに実際に銀行の窓口へ足を運ぶという手間はあったものの、一度設定をしてしまえば、これからは自動的に口座から引き落とされることになるため振込作業の手間が省けます。

また、実際に支払う際は、痛税感のようなものがありますが、口座引き落としにすると、そうした痛税感が若干和らぐというのも副次的な効果としてあると感じます。

毎年のイベントなので、

作業は自動化しつつ、痛税感は下げていきたいですね。

マイホームの資産価値の理解の一助に

マイホームを購入した際の価格(簿価)ではなく、できれば毎年の売却可能価格(時価)で実際の評価額を把握しておきたいと感じています。

そのために、不動産会社に自宅の評価額の査定見積もりを出す必要がありますが、以下のようなデメリットがあります。

- 依頼・対応する手間・気疲れといったコストがかかる

- 不動産会社から見込み客と勘違いされる

単に、時価を把握したいために見積りをとったとしても、その後の営業電話等が来るのは、若干煩わしいです。

そうした際に、公示価格や基準地標準価格(都道府県地価調査)の推移を見ておけば、現在のマイホームの相場観が少し見えてくるのではと予想しています。

もちろん、正確な見積額等は、やはり不動産会社等に見積を依頼する必要がありますが、そうした大まかな予想を立てる材料になるのではないでしょうか。

毎年の発表・価格の推移に注目していきます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

本記事では、2024年の公示地価発表をもとに、所感をまとめました。

土地の公的価格には色々な種類があり混乱するかもしれませんが、どの概念もすごく大事な内容なので、しっかりと理解しておきたいところです。

FP3級のテキストで、”不動産”の章で、さらに詳しく概要の理解ができますので、一度見られることをおすすめします。

そうして理解を深めておくと、より経済についての興味・関心が広がるのではないでしょうか。

まずは、”知ること”が大事ですね。

最期までご覧いただきましてありがとうございました。

コメント